Filter

-

Autoren 704Matthias Penzel 1Ambros Waibel 1Shelly Kupferberg 3Michel Bergmann 1Tamar Halpern 2Alfred Andersch 1Jakob Arjouni 10Esmahan Aykol 2Stefan Bachmann 5Honoré de Balzac 2Marco Balzano 3Ayanna Lloyd Banwo 1Anaïs Barbeau-Lavalette 3James Matthew Barrie 1Emanuel Bergmann 7Bill Beverly 1Claus-Ulrich Bielefeld 1Kenneth Bonert 5Martina Borger 3Ray Bradbury 3Emily Brontë 2Louise Brown 3Margaret Wise Brown 1Hazel Brugger 1Dick Bruna 1Jean de Brunhoff 1Clemency Burton-Hill 1Arno Camenisch 1Anton Cechov 2Raymond Chandler 5Céline Claire 2Paulo Coelho 7André Comte-Sponville 2Joseph Conrad 1Thomas David 1Andrea De Carlo 7Laura de Weck 3Leon de Winter 2Solomonica de Winter 4Irene Diwiak 2Philippe Djian 1Rolf Dobelli 2Friedrich Dönhoff 7Doris Dörrie 10Françoise Dorner 1Arthur Conan Doyle 1Gérard DuBois 1Friedrich Dürrenmatt 9Jessica Durlacher 1Albert Einstein 1Katrine Engberg 4Amanda Eyre Ward 4William Faulkner 1Jörg Fauser 6Sasha Filipenko 5Elena Fischer 1F. Scott Fitzgerald 11Zelda Fitzgerald 1Philippe Fix 1Paul Flora 1Dick Francis 1Erich Fromm 1Françoise Gilot 1Friedrich Glauser 1Joey Goebel 5Edward Gorey 3René Goscinny 2Rebecca Green 1Arnon Grünberg 1Robert van Gulik 2Erich Hackl 5Alfred A. Häsler 1Dashiell Hammett 3Eve Harris 2Petra Hartlieb 1Lukas Hartmann 15Kent Haruf 1Tatjana Hauptmann 2Yael Hedaya 2Daan Heerma van Voss 2Moritz Heger 1Helme Heine 1J. Paul Henderson 3Mick Herron 9Stefan Hertmans 3Grégoire Hervier 1Patricia Highsmith 14Scott Alexander Howard 1Sue Hubbell 1Clement Hurd 1John Irving 12Otto Jägersberg 2Erich Kästner 1Immanuel Kant 1Yadé Kara 2Bas Kast 1Charlotte Kerr Dürrenmatt 1Hans Werner Kettenbach 1Heinrich von Kleist 1Seraina Kobler 3Chris Kraus 3Daniela Krien 4Tim Krohn 2Alfred Kubin 1Andrej Kurkow 5Hartmut Lange 4Simone Lappert 1Jonathan Lee 1Dennis Lehane 9Qin Leng 2Donna Leon 18Charles Lewinsky 6Micha Lewinsky 3Jardine Libaire 7Hugo Loetscher 7Jack London 2Loriot 2Ross Macdonald 5Heike Makatsch 1Katherine Mansfield 1Petros Markaris 13W. Somerset Maugham 5Annalena McAfee 2Anthony McCarten 7Carson McCullers 1Niklaus Meienberg 1Herman Melville 1Julian Meyer 1Thomas Meyer 11Timon Meyer 1Caroline Albertine Minor 2Dror Mishani 3Michel de Montaigne 1Brian Moore 1Luis Murschetz 1Magdalen Nabb 2Fuminori Nakamura 3Jon & Tucker Nichols 1Christoph Niemann 1Nadja Niemeyer 1Ingrid Noll 18Lina Nordquist 2Amélie Nothomb 11Jona Oberski 1Mary Oliver 1George Orwell 1John Jay Osborn 3Connie Palmen 3Fernando Pessoa 1Marianne Philips 2Roberta Pianaro 1Sarah Pines 1Christoph Poschenrieder 13Steven Price 2Anne Reinecke 2Ruth Rendell 1H.A. Rey 1Margret Rey 1Joachim Ringelnatz 1Nadine Robert 1Raffaella Romagnolo 4Astrid Rosenfeld 8Gabriel Roth 1Joseph Roth 3Peter Rüedi 1Katherine Rundell 1Donal Ryan 6Lavanya Sankaran 2Richard Scarry 1Joan Schenkar 2Bernhard Schlink 7Joachim B. Schmidt 6Hansjörg Schneider 6Arthur Schopenhauer 1Christian Schünemann 3Jean-Jacques Sempé 5Maurice Sendak 1Michele Serra 1Alan Sillitoe 1Georges Simenon 6Benjamin Sommerhalder 1Muriel Spark 2Thomas Spitzer 1Jason Starr 3H.U. Steger 2Saul Steinberg 1Anna Stothard 5J. Ryan Stradal 4Patrick Süskind 5Martin Suter 20János Székely 1Walter Tevis 1Philipp Theisohn 1Jonny Thomson 2Henry David Thoreau 3Viktorija Tokarjewa 3Leo Tolstoi 1Roland Topor 1B. Traven 1Mark Twain 1Tomi Ungerer 13Irene Vallejo 1Luca Ventura 3John Vermeulen 1Jules Verne 1Barbara Vine 2Frank Viva 1Jelena Volic 3Alice Vollenweider 1Voltaire 1Stefanie vor Schulte 4George Watsky 1Evelyn Waugh 3Carl Weissner 1Benedict Wells 26Urs Widmer 5Oscar Wilde 3Spencer Wise 1YORN 2Banana Yoshimoto 5Peter Zantingh 3Klaus Cäsar Zehrer 2

-

Titel 913Souvenir (Postkartenbuch) 120. Juli 1Vertrauen 1Tante Lisbeth 1Abbitte 2Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn 1Die Abenteuer der Familie Mellops 1Die Abenteurer 1Der Abgrund in dir 1Abrechnung 1Abschalten 1Adams Erbe 3Adelaide 1Allumette 1Als ich im Sterben lag 1Ambivalenz 1America 1America 1Amsterdam 1Aller Anfang 1Der Anti-Struwwelpeter 1Die Apothekerin 1Astas Tagebuch 1Quer durch Athen 3Auf beiden Seiten 11Auf der Strecke 1Der Aufgang 2Auf Messers Schneide 1Aufstand der Frauen 1Der Auftrag 1Auroras Anlaß 1Ausflug ins wirkliche Leben 1Auszeit 1Zwei Bärinnen 1Balkan Blues 1Die Ballade vom traurigen Café 1Der Besuch der alten Dame 4Die Physiker 4Der Meteor / Dichterdämmerung 1Playback 1Achterloo I / Rollenspiele / Achterloo IV 2Der lange Abschied 3Lebwohl, mein Liebling 1Das hohe Fenster 1Bei den Brunettis zu Gast 2Bella Ciao 1Besser nie als spät 2Graue Bienen 1Die Bierkönigin von Minnesota 2Das Bildnis des Dorian Gray 1Bis ans Ende der Meere 3Bis zur Neige 1Der Blick aus dem Fenster 4Die Blütezeit der Miss Jean Brodie 1Die Blumen von gestern 1Das kalte Blut 2Das Böse kommt auf leisen Sohlen 1Bon Appétit 2Books and You 1Das Boot ist voll 1Der Brand 1Brezel 1Briefe 1Brunos Kochbuch 8Brunos Küchenkalender 2018 1Das Buch eines Sommers 1Das Buch der Schwestern 1Letzter Bus nach Coffeeville 5Business Class 1California Girl 2Cheers 1Coco der neugierige Affe 1Coco fährt Rad 1Coco kommt ins Krankenhaus 1Creamtrain 1Das Entdecken erfinden 1Denken mit Immanuel Kant 1Denken mit Voltaire 1Denken mit Oscar Wilde 1Deutschland Was Geht 1Der Dieb 4Diebe und Vampire 3Die im Dunkeln sieht man doch 1Diesseits vom Paradies 1Dodgers 1Doppelpass 1Dornröschen 1Der Drahtzieher 1Dramatische Werke 1Ein letzter Drink 1The Drop - Bargeld 1Mein Dschinn 2Die dunkle Seite des Mondes 2Durcheinandertal 1Durchtanzte Nächte 1Du sagst es 1Ediths Tagebuch 2Das allerbeste Buch von Egon Wurm 1Einer von euch 2Elsa ungeheuer 3Elsies Lebenslust 1Am Ende einer Welt 1Vom Ende der Einsamkeit 10Die Entdeckung Amerikas 1Erpresser schießen nicht 1Sämtliche Erzählungen 1Späte Erzählungen in zwei Bänden 1893–1903 1Esaus Kuß 1Es scheint die Sonne noch so schön 1Face to Face 1Fahrenheit 451 2Happy birthday, Türke! 4Tod eines Engländers 1Tiefes, dunkles Blau 1Venezianisches Finale 1Silberkiesel 1Kornblumenblau 1Bruno Chef de police 3Mehr Bier 1Flattermann 1Pfingstrosenrot 4Grand Cru 1Ein Mann, ein Mord 1Tod einer Ärztin 1Hunkeler macht Sachen 1Reiner Wein 1Provokateure 2Hunkeler und die goldene Hand 1Eskapaden 5Hunkelers Geheimnis 6Grand Prix 2Mitten im August 1Slow Horses 2Französisches Roulette 1Tête-à-Tête 1Bittersüße Zitronen 1Dead Lions 2Tod zwischen den Zeilen 1Endlich mein 1Ewige Jugend 4Allmen und die Dahlien 2Real Tigers 1Flüchtiges Begehren 2Milde Gaben 1Feuerprobe 1Spook Street 2Istanbul Tango 3London Rules 4Der blaue Salamander 1Allmen und die Erotik 2Allmen und der Koi 1Joe Country 3Zurück nach Fascaray 1Fast genial 12Der große Fehler 1Fenster ohne Aussicht 1Das Flirren der Dinge 1Fragen an das Leben 2Françoise Gilot – Die Frau, die Nein sagt 1Die Frau auf der Treppe 3Vor allem Frauen 1Mein Freund RamTamTam 1Die imaginäre Freundin 1Eine Freundschaft 1Die Freundschaft 2Gänsehaut 2Garp und wie er die Welt sah 1Der Garten der Lüste 1Brunos Gartenkochbuch 2Gast im Glück 2Der große Gatsby 4Die Gedanken sind frei 1Gedankenfuge 1Gefahr ist mein Geschäft 1Gefährliche Ferien - Die Alpen 1Gefährliche Ferien - Griechenland 1Gefährliche Ferien - Irland 1Gefährliche Ferien – Italien 2Gefährliche Ferien - Kanada 1Gefährliche Ferien – Nordsee, Ostsee 2Gefährliche Ferien - Skandinavien 1Gefährliche Ferien - Südfrankreich 2Gegenangriff 1Das Geheimnis hinter dem Wald 1Die Geheimnisse der Küche des Mittleren Westens 1Das Genie 1Geronimo 1Gesammelte Erzählungen 1Die Geschichte von Blue 2Die Geschichten in uns 3Der Geschichtenerzähler 1Das Gesetz der Natur 1Die Gesetze 1Die zwei Gesichter des Januars 3Warum die Giraffe nicht in Ohnmacht fällt 1Glatteis 1Finsteres Glück 2Going Zero 1Goldschatz 1Goodbye Istanbul 1Gottes Werk und Teufels Beitrag 5Drei Grazien 2Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger 1Gruß aus der Küche 1Gute Nacht, lieber Mond 1Hab und Gier 1Die Häupter meiner Lieben 1Der Hahn ist tot 1Halali 1Der Halbbart 4Halloween 1Der blaue Hammer 2Phantasien 1Hard Land 3Englischer Harem 1»Hat sie recht?« 1Hausaufgaben 1Heartland 1Heimweh nach Prag 1Die Heldin reist 1Helena 1Jimi Hendrix live in Lemberg 1Herbst in der Großen Orange 1Der Herr der Regeln 1Heimliche Herrscher 2Mein Herz ist eine Krähe 2Herz der Finsternis 1Die letzten Hexen von Blackbird Castle 1Die talentierte Miss Highsmith 2Der Himmel von Hollywood 1Hiob 1Die Hochzeit der Chani Kaufman 3Unsere kleine Höhle 2Gilbert Pinfolds Höllenfahrt 1Der Menschen Hörigkeit 1Die Hoffnung der Chani Kaufman 1Holly im Himmel 2Honig 1Honolulu 2Das Hotel New Hampshire 2How to say ich liebe dich 1Ich bleibe hier 1Ich habe große Städte gesehen 1I.M. 2Im großen Stil 1Im Haus der Großen Frau 1Der Immune 1In alle Richtungen gehen 1In bester Gesellschaft 1Incognito 1Incognito 1Irgendwann wird es gut 2Isabel & Rocco 2Isidor 3Die Jagd 1Ein Jahr voller Wunder 1Oh Jonathan! 1Judiths Liebe 1Zwölf Mal Juli 3Der Junge und die Taube 1Junge mit schwarzem Hahn 1Der Junge, der Ripley folgte 2Justiz 2Himmlische Juwelen 1Kaffee 1Kalmann 2Kalmann und der schlafende Berg 2Kein Kuss für Mutter 1Kein Kuss für Mutter 1Wo die wilden Kerle wohnen 1Kind ohne Namen 1Die Kinderfrau 2Kinderjahre 1Noch mehr schönste Kinderlieder 1Kindes Kind 1Kindeswohl 3Kirschblüten 2Kitchen 2Der kleine Nick 1Knigi 1Das große Knuddeln 2Der Koch 1Der König in Gelb 1Der belgische Konsul 1Der Kontrabaß 2Der Konvoi 1Faule Kredite 1Kremulator 1Rote Kreuze 1Krieg und Frieden 1Die Kriminalromane 1Wenn Kubaki kommt 1In Küstennähe 1Kulinaritäten 1Die Kunst, Schluss zu machen 1Die Kunst, Champagner zu trinken 2Labyrinth 2Laßt die Bären los! 1Ein Leben in Geschichten 1Ein Leben lang 2Leben, schreiben, atmen 1Berauscht vom Leben 4Das späte Leben 1Leben auf dem Land 1Ein gutes Leben ist die beste Antwort 3Das Leben wartet nicht 1Lebensgeister 1Leben und Werk 1Leinsee 1Die Liebe des letzten Tycoon 1Die Libanonzeder 1The Lugubrious Library 1Licht 2Liebe ist die beste Therapie 1In Liebe Dein Karl 3Die Liebe im Ernstfall 2Erste Liebe – letzte Riten 1Liebe 1Lieber Leo 1Liebeswahn 1Lieblingsmenschen 3Liebwies 2Das Lied des Geldes 1Sing mir ein Lied 4Das große Liederbuch 2Liza von Lambeth 1Lösegeld für einen Hund 1Der Löwensucher 1Logbuch eines unbarmherzigen Jahres 2Lust und Laster 2Macno 1Germany 2064 1Magic Hoffmann 2Maigrets Frankreich 2Der Malteser Falke 1Mameleben 1Mara 1Aus dem Leben einer Matratze bester Machart 1Nach Mattias 2Hinter den Mauern der Ozean 1Mauersegler 4Memento Mori 1Ein passender Mieter 1Mini Philosophy 1Minotaurus / Der Auftrag / Midas 1Auch Miststücke können einem leidtun 1Mit Staunen und Zittern 2Der Mittagstisch 4Mit wehenden Fahnen 1Moby-Dick 1Der Mondmann 1Montecristo 5Mord im Regen 1Morgen räum ich auf 1Moshi Moshi 1My Movie Business 1Muldental 2Museum der Erinnerung 1Im Museum 1Mystic River 3Nach dem Applaus 1Uns gehört die Nacht 2In der Nacht 5Letzte Nacht in Twisted River 2Nachtschein 1Ein neues Jahr voller Wunder 1Nicht schon wieder keine Tore 2Der kleine Nick – Feriengeschichten 3Der kleine Nick spielt Fußball 1Der kleine Nick und seine Bande 1Der kleine Nick und die Ferien 1Der kleine Nick und die Mädchen 1Der kleine Nick und die Schule 1Non Stop 1Notizbuch eines Schriftstellers 1Offshore 1Ohne Furcht und Tadel 1Owen Meany 5Palast der Finsternis 1Die Panne 2Papa Schnapp und seine noch-nie-dagewesenen Geschichten 1Papyrus 2Paradise Garden 1Das Parfum 1Partytime 4Brunos Périgord 1Pestalozzis Berg 1Peter Pan 1Keine zehn Pferde 2Picknick auf dem Eis 1Pink Hotel 2Politik und Liebe machen 1Marius Müller-Westernhagen 2Quatemberkinder 1Die drei Räuber 1Rauch und Schall 1Rebell im Cola-Hinterland 1Rechnung über meine Dukaten 3Reflex 1Regen 1Im Reich der Schuhe 1Die Reinheit des Mörders 1Reise nach Tripiti 2Reise an den Rand des Universums 1Reise um die Erde in achtzig Tagen 1Die Reisgöttin 3Der Richter und sein Henker 1Der Richter und sein Henker / Der Verdacht 1Ripley 1Der talentierte Mr. Ripley 1Die Ripley-Romane 1Ripley's Game oder Der amerikanische Freund 2Ripley Under Ground 3Ripley Under Water 2Röslein rot 1Rollenspiele 1Der unsichtbare Roman 1Rosie und die Künstler 1Ein Russischer Roman 3Die Sache mit der Angst 2Die Sache mit dem Dezember 7Der Sänger 1Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben 1Salz und sein Preis 1Das Paar im Kahn 1Hunkeler und der Fall Livius 1Hunkeler und die Augen des Ödipus 1Samson und Nadjeschda 1Das Sandkorn 6Saturday 1Herr Sauermann sucht seine Zähne 1Der große Schlaf 2Schlangen im Garten 2Der bunte Schleier 2Schlimmer geht immer 1Die Schönen und Verdammten 1Schorschi schrumpft 1Der Schrei der Eule 1Schwarze Hunde 1Schwefelhochzeit 1Drei Schwestern 1Scoop 1Scott-Kings moderne Welt 1Der Seewolf 1Am Seil 3Seitensprung 2Sekunden der Gnade 3Selam Berlin 2Die Selbstverbrennung 1Serafin und seine Wundermaschine 1Shutter Island 1Sie und der Wald 3Silbermond und Kupfermünze 1Simenon und Maigret bitten zu Tisch 1Small World 3Sobald wir angekommen sind 1Der ehemalige Sohn 2Becks letzter Sommer 12Sommerfrauen, Winterfrauen 1Song Book 1Der Spiegelkasten 1Die schwarze Spinne 1Spinner 2Die Spionin 1Der Sprung 1Eine Handvoll Staub 2Die Sterne ordnen 1Die Stimme 1Straße der Wunder 2Eine lange Straße lang 1Die Stücke 1Der Stümper 2Sturmhöhe 2Die Suche nach der Gegenwart 1Die Sünde der Frau 1Der Sündenfall – ein Glücksfall? 1SumSum 1Tage in Burma 1Tagebuch einer Reise nach Italien 1Tage- und Notizbücher 1Tahara 2Das andere Tal 1Tea Time 3Tell 3Der Teufel von Mailand 1Tiefe Wasser 1Tod in Hollywood 1Der Tod des Odysseus 1Top Job 1Das Totenschiff 1Das Traumtheater 1Trennt euch! 2Der Trick 6Turmbau 2Schwarzes Unheil 1Unschuldige 1Unter Wasser stirbt man nicht! 1Untreue 2Venedig kann sehr kalt sein 1Der Verdacht 1Verfall und Untergang 1Der japanische Verlobte 2Verlockung 1Das Versprechen 1längst fällige verwilderung 1Villa Metaphora 1Vintage 1Als wir Vögel waren 1Vrenelis Gärtli 1Der süße Wahn 1Die Wahrheit über das Lügen 5Die halbe Wahrheit 1Walden 2Die Waldsteinsonate 1Warum Krieg? 1Was bleibt, wenn wir sterben 2Was bleibt, wenn wir schreiben 1Die Wedernoch 2Eine heitere Wehmut 2Achtung Weihnachten 2Weihnachten mit Loriot 1Weihrauch und Pumpernickel 1Das Weiße im Auge 1Die Welt 1Die Welt auf dem Teller 1Die Welt ist im Kopf 3Wenn alle anderen schlafen 1Wenn ich wiederkomme 1Der letzte Weynfeldt 1Wiederholungstäter 3Wiedersehen mit Brideshead 1Wie man es vermasselt 1Mein Wildgarten 1Wir holen alles nach 3Wolfsblut 1Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse 5Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin 2Ein fast perfektes Wunder 2Zärtlich ist die Nacht 1Zahltag 1Das schreckliche Zebra 1Die Zeit der Zikaden 1War meine Zeit meine Zeit 3Zeiten der Heuchelei 1Der Zementgarten 1Zeraldas Riese 1Das Zittern des Fälschers 1Zurück auf Start 4Zusammenstöße 1Zwei Fremde im Zug 1Zwei von zwei 1Zwischen uns und morgen 1

-

Personen320

-

Rubrik673

-

Allgemein1'818

-

Orte597

-

Genre423

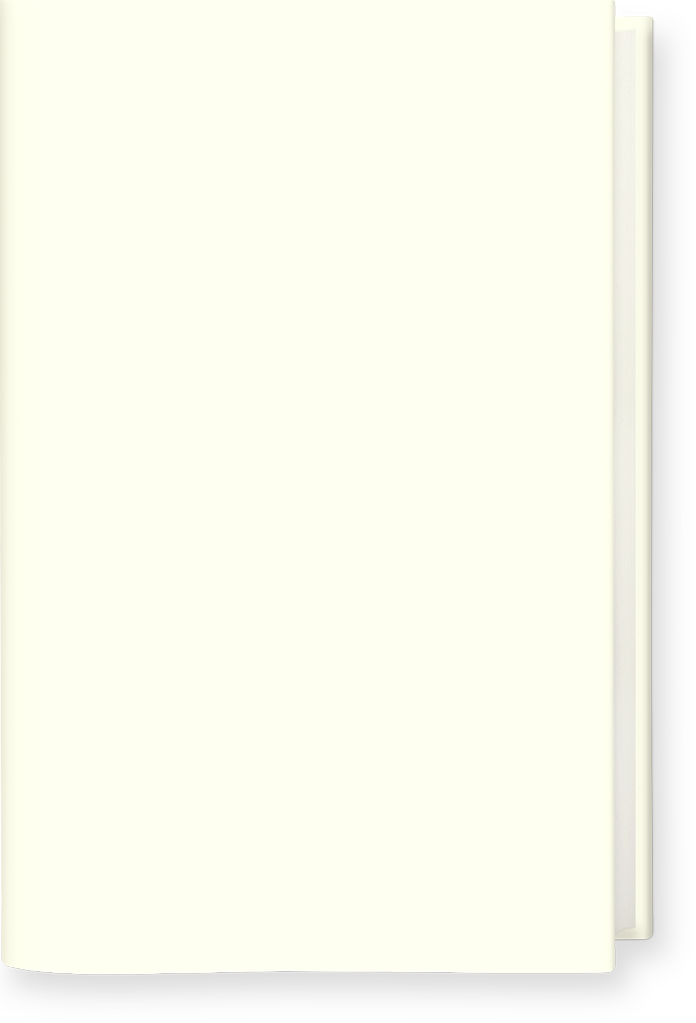

Vor 25 Jahren fiel in Berlin die Mauer – wie haben Sie die Wende erlebt? In Lukas Hartmanns neuem Roman Auf beiden Seiten befragt die Hauptfigur, der Journalist Mario Sturzenegger, für eine Zeitschrift verschiedene Menschen aus Deutschland und der Schweiz nach ihren Erinnerungen an die Jahre 1989/1990.

Diese Gespräche gehörten in einer früheren Version zum Roman, sind aber in der definitiven Fassung nicht mehr enthalten. Hier gibt es die so unterschiedlichen wie faszinierenden Porträts als exklusives Bonus-Material zu lesen.

Sie sind fiktive Texte, beruhen aber auf Interviews, die der Autor tatsächlich geführt hat. »Die Porträtskizzen«, erzählt Lukas Hartmann, »haben Stimmungen und einzelne Passagen des Romans beeinflusst und, gerade in ihrer Unterschiedlichkeit, mein eigenes Bild der Jahre 89/90 erweitert und bereichert. Ein großer Dank den Menschen, die mit mir gesprochen und ihre Erinnerungen geteilt haben.«

Lesen Sie hier den letzten Teil der 5-teiligen Porträtserie.

Foto: © Dennis Skley (CC BY-ND 2.0) via Flickr.com

Jean B., damals 50, Sozialarbeiter und Winzer (Frankreich, Schweiz)

Im Februar ʼ89 starb meine Frau an Tumoren in Kopf und Lunge. Ich habe sie in den Tod begleitet, um sie getrauert, mich neu orientiert. Das Weltgeschehen habe ich nur fragmentarisch wahrgenommen. Im Sommer wagte ich mich in eine neue Liebe hinein, und auch das besetzte mich mit voller emotionaler Wucht. Neben den Rückfällen in Trauer gab es jetzt ebenso starke Höhenflüge. Mein Blick in die private Zukunft heiterte sich auf.

Natürlich entging mir der Fall der Mauer nicht. Was da geschah, war ja omnipräsent in allen Medien, und es freute mich durchaus. Mit der neuen Liebe war die Hoffnung verbunden, dass die Welt nun doch friedlicher würde. Doch irgendwo an einem Bahnhof sah ich ein Plakat hängen, das mich nachdenklich stimmte. »Gesucht: neues Feindbild!« stand darauf. Der Westen, dachte ich, braucht nun leider in der Tat einen neuen Feind, um sich geeint zu fühlen. Wer würde das sein? Dazu sagte ich mir, es sei wohl Zufall, dass das kommunistische System vor dem kapitalistischen zusammengebrochen war. Diese Meinung vertrete ich noch heute: Die Finanzkrisen werden uns künftig in immer dichterer Folge heimsuchen. Die Gier, die der schrankenlose Kapitalismus erzeugt, macht vor nichts halt.

Ich muss auch sagen: Der Fichenskandal, der zur gleichen Zeit die Schweiz erschütterte, überraschte mich nicht. Ich hatte mich gegen das AKW Kaiseraugst engagiert, Informationsveranstaltungen organisiert, Broschüren verfasst. Und ich war überzeugt, dass man mich bespitzelt und x-fach denunziert hatte, dass ich zu den potentiellen Landesverrätern zählte. Ich forderte meine Fiche an und war dann perplex und beinahe beleidigt, als sie leer war. Einfach leer: der Jean ohne Eintrag, der Jean kein Staatsfeind. Die hatten beim Geheimdienst geschlampt. Oder es war bei uns doch weit harmloser als in der DDR, obwohl ein Schriftsteller mal gesagt hatte: Die Schweiz sei eigentlich eine DDR mit viel Geld.

Ich hatte mir, wenn ich jetzt kritisch zurückblicke, doch einen Aufbruch zu einem neuen Europa, einem gerechteren und sozialeren, erhofft. Und wie ist es jetzt? In der EU mit ihrer Osterweiterung herrscht vorwiegend Konfusion und Streit, man taumelt von Krise zu Krise. Nach wie vor belohnt das kapitalistische System skrupellose Schlitzohren, die Brüsseler Subventionen versanden bei den Banken und versickern in den Randzonen der EU.

Und dann steht wieder deutlich im Vordergrund, was für mich in der Wendezeit am wichtigsten war: der Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen. Der Tod macht mir seither keine Angst mehr. Es ist schon so: Die kleinen Gemeinschaften, die Nähe zu Freunden und zur Familie: Das ist für mich wichtiger geworden als der politische Rahmen.

Zeno W., damals 36, Journalist, Musiker (Schweiz)

Ich durchblättere meine Agenda von 1989, die habe ich noch, und versuche so das Wichtigste zu rekonstruieren. Einverstanden?

Im Januar beschloss ich, Chinesisch zu lernen. Mein Lehrer, ausgewanderter Chinese, war als Geschäftsmann nicht sehr erfolgreich, er ließ durchblicken, dass er die Kommunisten hasste, und verdiente sich ein Zubrot mit Sprachlektionen. Ständig beklagte er sich, dass er bei Familienbesuchen in China viel zu viele Geschenke mitbringen müsse. Ich nahm Stunden bei ihm bis Mitte Jahr. Nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz fiel die Klasse auseinander. Ich fand eine neue Lehrerin, auch sie war Chinesin, Germanistikstudentin. Sie erzählte, wie sie als junges Mädchen in der Mao-Zeit Ernteeinsätze auf dem Land geleistet hatte. Sie hätten Ideale gehabt in dieser Zeit. Die Ereignisse auf dem Tiananmen- Platz machten sie sprachlos. Sie wusste nicht, für wen sie Partei ergreifen sollte.

Ich fing mit einer Ausbildung zum Shiatsu-Therapeuten an. Um Geld zu verdienen, machte ich Nachtschichten in einer Einrichtung für Drogenentzug. Die war in einer total verrauchten Altwohnung untergebracht. Alles an mir begann nach Zigarettenrauch zu riechen. Die Teamsitzungen waren ätzend und chaotisch. Mitte Monat kam eine Siebzehnjährige zwangsweise zum Entzug. Sie schwärmte vom Drogentreffpunkt Platzspitz in Zürich, wo alle Junkies eine große Familie seien. Ein anderer traf ein zu seinem vierzehnten Entzug. Ein Entzug galt als erfolgreich, wenn jemand fünf Tage ausharrte und clean blieb.

Ende Januar rutschte ich bei einem Waldspaziergang auf dem Schnee aus und brach mir das Schlüsselbein, arbeitete aber trotzdem weiter. Das Durcheinander von Alternativ-, Polit- und Drogenszene fand ich immer unerträglicher, auch die Buchhaltung stimmte nicht. Ich suchte einen Psychiater auf, der diagnostizierte psychische Erschöpfung, riet mir dringend, mich von den Klienten deutlicher abzugrenzen. Nach diesem Gespräch, Mitte März – schau, da steht es – kündigte ich meinen Job mit größter Erleichterung. Weder Shiatsu noch Makrobiotik waren Schutzzauber genug gegen die Drögeler-Power.

Ich traf einen alten Kumpel aus meiner Zeit als Schlagzeuger, wir beschlossen, zusammen ein paar Songs zu kreieren, und merkten uns ein Zitat von Vater Mozart: »… vergiss also das sogenannte Populare nicht, das auch die langen Ohren kitzelt.« Im April traten wir zum ersten Mal gemeinsam auf, ich versuchte mich als Multiinstrumentalist, tosender Applaus. Damit begann für mich eine neue Karriere, der Erfolg kam allmählich.

Im Juli nahm ich teil an einem Musikworkshop im Berner Oberland, ich improvisierte mit einem amerikanischen Cellisten, wir steigerten uns in einen kreativen Rausch hinein. Danach sagte mir die Freundin des Cellisten, ich solle das Shiatsu aufgeben, nur noch Musik machen.

Im September musste ich meinen einmonatigen Gefängnisaufenhalt wegen Militärdienstverweigerung antreten. Es war eine Strafe mit sogenannter Halbfreiheit: Einrücken um 18 Uhr 30, um 7 Uhr früh Verlassen des Gebäudes, die Wochenenden von Freitagabend bis Montag früh in der Einzelzelle. Ich schrieb viel in dieser Zeit, komponierte.

Und der 9. November, da ist er ja: Während die Berliner Mauer fiel, spielte ich in einem Betonkeller Blues mit einer Kollegin. Die Bilder in der Zeitung am nächsten Tag ließen mich ziemlich unberührt. Kein Gefühl von Wendezeit, eher der Eindruck von feiernden Fans einer siegreichen Fußballmannschaft. Beeindruckt hatte mich aber einen Monat zuvor Kurt Masur, der bisher unpolitische Dirigent, der in Leipzig mit einer gezielten Intervention die Machthaber davon abhielt, gegen die Demonstranten Gewalt einzusetzen.

![Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1023-022 / Friedrich Gahlbeck / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1023-022 / Friedrich Gahlbeck / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons](/dam/jcr:097909fb-01af-47ef-a349-e089d2c111f4/Bundesarchiv_Bild_183-1989-1023-022,_Leipzig,_Montagsdemonstration.jpg)

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1023-022 / Friedrich Gahlbeck / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons

Immer noch November: Ich spielte in Salecina, führte auf der Rückfahrt mit einer linken Politikerin ein Gespräch. Wunderte mich darüber, wie persönlich sie den Zusammenbruch des »realen Sozialismus« nahm. Begriff (nein, begriff nicht), dass man sich mit Herz und Glauben einer politischen Idee verschreiben kann.

Silvester im Ferienhaus der Tante meiner Freundin. Kaum Schnee, bis 2000 Meter über Meer alles grün. In einer Sonntagszeitung dann die Bilder vom Umsturz in Rumänien, das Ehepaar Ceausescu im improvisierten Gerichtssaal. Der neue Regierungschef trug einen Pullover. Ich dachte: Im Pullover gegen die Securitate, das geht also auch.

Walter P., damals 44, Historiker (Deutschland, Schweiz)

Wenn ich heute an diese Jahre denke, sehe ich als Erstes Menschen durch ein Loch im Zaun rennen, irgendwo an der ungarisch-österreichischen Grenze. Es sind vor allem Junge aus der DDR, die den Durchschlupf zum Westen nutzen, um dort ein besseres und freieres Leben zu finden.

Später die Bilder von den Leuten, die siegestrunken auf der Mauer stehen, von der bewaffnete Vopos sie bisher fernhielten. Keine Todesschüsse mehr! Ich war aufgewühlt von solchen Bildern. All die Begegnungen mit den Ossis in ihren Trabis, die in Westberlin mit Jubel überschwenglich begrüßt und beschenkt wurden. Und zugleich dachte ich, dass Kohl sie mit seinem 1:1-Umtausch gekauft habe, dass sie alle unterwegs seien zum nächstgelegenen Supermarkt, um Südfrüchte zu kaufen.

![Foto: © Frits Wiarda (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Foto: © Frits Wiarda (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons](/dam/jcr:325ae38b-ad13-4867-bad2-910cea185a8f/891121c_berlin_potsdamer_platz.jpg)

Foto: © Frits Wiarda (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Die Öffnung der Mauer hatte ich für unmöglich gehalten. Ich glaubte an den Anfang einer Friedensära, jedenfalls ans Ende der Kalten Kriegs. Aber als Francis Fukuyama »Das Ende der Geschichte« verkündete, weil jetzt Liberalismus und Demokratie auf der ganzen Linie gesiegt hätten, hielt ich dies für eine Illusion. Schon bald war die Rede davon, dass der neue Feind des Westens der Islamismus sei. Am meisten aber beschäftigte mich, ob mit dem Zusammenbruch des »real existierenden Sozialismus« die Idee des Sozialismus überhaupt zu Ende sei.

Ich war aktiv in der Sozialdemokratischen Partei, galt auf nationaler Ebene als Bildungsexperte. Ich ging davon aus, dass die westlichen Sozialisten nun endlich ihre Linie einhalten könnten, ohne sich dauernd für die Verwandtschaft mit den Sozialisten des Ostblocks entschuldigen zu müssen.

Kurz nach dem Mauerfall, noch vor der Wiedervereinigung, lernte ich auf einer Wanderwoche im Engadin drei Ostberliner kennen, darunter Christina, Familienmutter, und blieb mit ihnen in Kontakt. Ich besuchte sie mehrmals in Berlin, lernte ihren Alltag in der Endphase der DDR kennen. Die Einfachheit und Herzlichkeit, die ich antraf, zog mich an. Ich bekam mit, was Christina sich für Hoffnungen machte. Sie wollte reisen, bisher Verbotenes lesen, Kontakte knüpfen. Viele ihrer Hoffnungen erfüllten sich nicht. Sie verlor ihre Stelle, wurde »abgewickelt«, wie es so schön hieß, sie musste lernen, sich in einer Wettbewerbsgesellschaft zu behaupten. Vor allem ihretwegen bekam ich den Eindruck, dass die Wessis auch etwas von den Ossis hätten lernen können; das geschah kaum.

Was mich beeindruckte: wie schnell Honecker, samt seiner stählernen Frau, abstieg, zur Lachnummer wurde. »40 Jahre DDR« hatte er noch gefeiert, als ob sein Staat in voller Blüte stünde. In der Presse wurde ausgeschlachtet, was für Privilegien sich die DDR-Nomenklatura gegönnt hatte. Das blieb allerdings ja bescheiden im Vergleich mit dem überbordenden Luxus der Millionäre im Westen. Amüsant und zugleich traurig fand ich, dass ein hochgestellter Funktionär alte Pflastersteine aus DDR-Kleinstädten an den Westen verkaufte, um Devisen zu ergattern.

Heute scheinen mir die Jahre ʼ89 bis ʼ91 unendlich weit weg. So viel hat sich seither verändert. Was allein die Verbreitung des Handys, die Digitalisierung aller Lebensbereiche bewirkt! Die Jahre bis 1989 konnte man noch als Nachkriegszeit einschätzen, mit allen ihren Schattenseiten. Seither ist die Welt gealtert. Aber natürlich bin auch ich um zwei Jahrzehnte älter geworden.

—

Auf beiden Seiten von Lukas Hartmann ist am 25.3.2015 erschienen. Auch als E-Book.

Ein Interview mit Lukas Hartmann zu seinem neuen Roman gibt es hier.

-

Autoren 704Matthias Penzel 1Ambros Waibel 1Shelly Kupferberg 3Michel Bergmann 1Tamar Halpern 2Alfred Andersch 1Jakob Arjouni 10Esmahan Aykol 2Stefan Bachmann 5Honoré de Balzac 2Marco Balzano 3Ayanna Lloyd Banwo 1Anaïs Barbeau-Lavalette 3James Matthew Barrie 1Emanuel Bergmann 7Bill Beverly 1Claus-Ulrich Bielefeld 1Kenneth Bonert 5Martina Borger 3Ray Bradbury 3Emily Brontë 2Louise Brown 3Margaret Wise Brown 1Hazel Brugger 1Dick Bruna 1Jean de Brunhoff 1Clemency Burton-Hill 1Arno Camenisch 1Anton Cechov 2Raymond Chandler 5Céline Claire 2Paulo Coelho 7André Comte-Sponville 2Joseph Conrad 1Thomas David 1Andrea De Carlo 7Laura de Weck 3Leon de Winter 2Solomonica de Winter 4Irene Diwiak 2Philippe Djian 1Rolf Dobelli 2Friedrich Dönhoff 7Doris Dörrie 10Françoise Dorner 1Arthur Conan Doyle 1Gérard DuBois 1Friedrich Dürrenmatt 9Jessica Durlacher 1Albert Einstein 1Katrine Engberg 4Amanda Eyre Ward 4William Faulkner 1Jörg Fauser 6Sasha Filipenko 5Elena Fischer 1F. Scott Fitzgerald 11Zelda Fitzgerald 1Philippe Fix 1Paul Flora 1Dick Francis 1Erich Fromm 1Françoise Gilot 1Friedrich Glauser 1Joey Goebel 5Edward Gorey 3René Goscinny 2Rebecca Green 1Arnon Grünberg 1Robert van Gulik 2Erich Hackl 5Alfred A. Häsler 1Dashiell Hammett 3Eve Harris 2Petra Hartlieb 1Lukas Hartmann 15Kent Haruf 1Tatjana Hauptmann 2Yael Hedaya 2Daan Heerma van Voss 2Moritz Heger 1Helme Heine 1J. Paul Henderson 3Mick Herron 9Stefan Hertmans 3Grégoire Hervier 1Patricia Highsmith 14Scott Alexander Howard 1Sue Hubbell 1Clement Hurd 1John Irving 12Otto Jägersberg 2Erich Kästner 1Immanuel Kant 1Yadé Kara 2Bas Kast 1Charlotte Kerr Dürrenmatt 1Hans Werner Kettenbach 1Heinrich von Kleist 1Seraina Kobler 3Chris Kraus 3Daniela Krien 4Tim Krohn 2Alfred Kubin 1Andrej Kurkow 5Hartmut Lange 4Simone Lappert 1Jonathan Lee 1Dennis Lehane 9Qin Leng 2Donna Leon 18Charles Lewinsky 6Micha Lewinsky 3Jardine Libaire 7Hugo Loetscher 7Jack London 2Loriot 2Ross Macdonald 5Heike Makatsch 1Katherine Mansfield 1Petros Markaris 13W. Somerset Maugham 5Annalena McAfee 2Anthony McCarten 7Carson McCullers 1Niklaus Meienberg 1Herman Melville 1Julian Meyer 1Thomas Meyer 11Timon Meyer 1Caroline Albertine Minor 2Dror Mishani 3Michel de Montaigne 1Brian Moore 1Luis Murschetz 1Magdalen Nabb 2Fuminori Nakamura 3Jon & Tucker Nichols 1Christoph Niemann 1Nadja Niemeyer 1Ingrid Noll 18Lina Nordquist 2Amélie Nothomb 11Jona Oberski 1Mary Oliver 1George Orwell 1John Jay Osborn 3Connie Palmen 3Fernando Pessoa 1Marianne Philips 2Roberta Pianaro 1Sarah Pines 1Christoph Poschenrieder 13Steven Price 2Anne Reinecke 2Ruth Rendell 1H.A. Rey 1Margret Rey 1Joachim Ringelnatz 1Nadine Robert 1Raffaella Romagnolo 4Astrid Rosenfeld 8Gabriel Roth 1Joseph Roth 3Peter Rüedi 1Katherine Rundell 1Donal Ryan 6Lavanya Sankaran 2Richard Scarry 1Joan Schenkar 2Bernhard Schlink 7Joachim B. Schmidt 6Hansjörg Schneider 6Arthur Schopenhauer 1Christian Schünemann 3Jean-Jacques Sempé 5Maurice Sendak 1Michele Serra 1Alan Sillitoe 1Georges Simenon 6Benjamin Sommerhalder 1Muriel Spark 2Thomas Spitzer 1Jason Starr 3H.U. Steger 2Saul Steinberg 1Anna Stothard 5J. Ryan Stradal 4Patrick Süskind 5Martin Suter 20János Székely 1Walter Tevis 1Philipp Theisohn 1Jonny Thomson 2Henry David Thoreau 3Viktorija Tokarjewa 3Leo Tolstoi 1Roland Topor 1B. Traven 1Mark Twain 1Tomi Ungerer 13Irene Vallejo 1Luca Ventura 3John Vermeulen 1Jules Verne 1Barbara Vine 2Frank Viva 1Jelena Volic 3Alice Vollenweider 1Voltaire 1Stefanie vor Schulte 4George Watsky 1Evelyn Waugh 3Carl Weissner 1Benedict Wells 26Urs Widmer 5Oscar Wilde 3Spencer Wise 1YORN 2Banana Yoshimoto 5Peter Zantingh 3Klaus Cäsar Zehrer 2

-

Titel 913Souvenir (Postkartenbuch) 120. Juli 1Vertrauen 1Tante Lisbeth 1Abbitte 2Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn 1Die Abenteuer der Familie Mellops 1Die Abenteurer 1Der Abgrund in dir 1Abrechnung 1Abschalten 1Adams Erbe 3Adelaide 1Allumette 1Als ich im Sterben lag 1Ambivalenz 1America 1America 1Amsterdam 1Aller Anfang 1Der Anti-Struwwelpeter 1Die Apothekerin 1Astas Tagebuch 1Quer durch Athen 3Auf beiden Seiten 11Auf der Strecke 1Der Aufgang 2Auf Messers Schneide 1Aufstand der Frauen 1Der Auftrag 1Auroras Anlaß 1Ausflug ins wirkliche Leben 1Auszeit 1Zwei Bärinnen 1Balkan Blues 1Die Ballade vom traurigen Café 1Der Besuch der alten Dame 4Die Physiker 4Der Meteor / Dichterdämmerung 1Playback 1Achterloo I / Rollenspiele / Achterloo IV 2Der lange Abschied 3Lebwohl, mein Liebling 1Das hohe Fenster 1Bei den Brunettis zu Gast 2Bella Ciao 1Besser nie als spät 2Graue Bienen 1Die Bierkönigin von Minnesota 2Das Bildnis des Dorian Gray 1Bis ans Ende der Meere 3Bis zur Neige 1Der Blick aus dem Fenster 4Die Blütezeit der Miss Jean Brodie 1Die Blumen von gestern 1Das kalte Blut 2Das Böse kommt auf leisen Sohlen 1Bon Appétit 2Books and You 1Das Boot ist voll 1Der Brand 1Brezel 1Briefe 1Brunos Kochbuch 8Brunos Küchenkalender 2018 1Das Buch eines Sommers 1Das Buch der Schwestern 1Letzter Bus nach Coffeeville 5Business Class 1California Girl 2Cheers 1Coco der neugierige Affe 1Coco fährt Rad 1Coco kommt ins Krankenhaus 1Creamtrain 1Das Entdecken erfinden 1Denken mit Immanuel Kant 1Denken mit Voltaire 1Denken mit Oscar Wilde 1Deutschland Was Geht 1Der Dieb 4Diebe und Vampire 3Die im Dunkeln sieht man doch 1Diesseits vom Paradies 1Dodgers 1Doppelpass 1Dornröschen 1Der Drahtzieher 1Dramatische Werke 1Ein letzter Drink 1The Drop - Bargeld 1Mein Dschinn 2Die dunkle Seite des Mondes 2Durcheinandertal 1Durchtanzte Nächte 1Du sagst es 1Ediths Tagebuch 2Das allerbeste Buch von Egon Wurm 1Einer von euch 2Elsa ungeheuer 3Elsies Lebenslust 1Am Ende einer Welt 1Vom Ende der Einsamkeit 10Die Entdeckung Amerikas 1Erpresser schießen nicht 1Sämtliche Erzählungen 1Späte Erzählungen in zwei Bänden 1893–1903 1Esaus Kuß 1Es scheint die Sonne noch so schön 1Face to Face 1Fahrenheit 451 2Happy birthday, Türke! 4Tod eines Engländers 1Tiefes, dunkles Blau 1Venezianisches Finale 1Silberkiesel 1Kornblumenblau 1Bruno Chef de police 3Mehr Bier 1Flattermann 1Pfingstrosenrot 4Grand Cru 1Ein Mann, ein Mord 1Tod einer Ärztin 1Hunkeler macht Sachen 1Reiner Wein 1Provokateure 2Hunkeler und die goldene Hand 1Eskapaden 5Hunkelers Geheimnis 6Grand Prix 2Mitten im August 1Slow Horses 2Französisches Roulette 1Tête-à-Tête 1Bittersüße Zitronen 1Dead Lions 2Tod zwischen den Zeilen 1Endlich mein 1Ewige Jugend 4Allmen und die Dahlien 2Real Tigers 1Flüchtiges Begehren 2Milde Gaben 1Feuerprobe 1Spook Street 2Istanbul Tango 3London Rules 4Der blaue Salamander 1Allmen und die Erotik 2Allmen und der Koi 1Joe Country 3Zurück nach Fascaray 1Fast genial 12Der große Fehler 1Fenster ohne Aussicht 1Das Flirren der Dinge 1Fragen an das Leben 2Françoise Gilot – Die Frau, die Nein sagt 1Die Frau auf der Treppe 3Vor allem Frauen 1Mein Freund RamTamTam 1Die imaginäre Freundin 1Eine Freundschaft 1Die Freundschaft 2Gänsehaut 2Garp und wie er die Welt sah 1Der Garten der Lüste 1Brunos Gartenkochbuch 2Gast im Glück 2Der große Gatsby 4Die Gedanken sind frei 1Gedankenfuge 1Gefahr ist mein Geschäft 1Gefährliche Ferien - Die Alpen 1Gefährliche Ferien - Griechenland 1Gefährliche Ferien - Irland 1Gefährliche Ferien – Italien 2Gefährliche Ferien - Kanada 1Gefährliche Ferien – Nordsee, Ostsee 2Gefährliche Ferien - Skandinavien 1Gefährliche Ferien - Südfrankreich 2Gegenangriff 1Das Geheimnis hinter dem Wald 1Die Geheimnisse der Küche des Mittleren Westens 1Das Genie 1Geronimo 1Gesammelte Erzählungen 1Die Geschichte von Blue 2Die Geschichten in uns 3Der Geschichtenerzähler 1Das Gesetz der Natur 1Die Gesetze 1Die zwei Gesichter des Januars 3Warum die Giraffe nicht in Ohnmacht fällt 1Glatteis 1Finsteres Glück 2Going Zero 1Goldschatz 1Goodbye Istanbul 1Gottes Werk und Teufels Beitrag 5Drei Grazien 2Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger 1Gruß aus der Küche 1Gute Nacht, lieber Mond 1Hab und Gier 1Die Häupter meiner Lieben 1Der Hahn ist tot 1Halali 1Der Halbbart 4Halloween 1Der blaue Hammer 2Phantasien 1Hard Land 3Englischer Harem 1»Hat sie recht?« 1Hausaufgaben 1Heartland 1Heimweh nach Prag 1Die Heldin reist 1Helena 1Jimi Hendrix live in Lemberg 1Herbst in der Großen Orange 1Der Herr der Regeln 1Heimliche Herrscher 2Mein Herz ist eine Krähe 2Herz der Finsternis 1Die letzten Hexen von Blackbird Castle 1Die talentierte Miss Highsmith 2Der Himmel von Hollywood 1Hiob 1Die Hochzeit der Chani Kaufman 3Unsere kleine Höhle 2Gilbert Pinfolds Höllenfahrt 1Der Menschen Hörigkeit 1Die Hoffnung der Chani Kaufman 1Holly im Himmel 2Honig 1Honolulu 2Das Hotel New Hampshire 2How to say ich liebe dich 1Ich bleibe hier 1Ich habe große Städte gesehen 1I.M. 2Im großen Stil 1Im Haus der Großen Frau 1Der Immune 1In alle Richtungen gehen 1In bester Gesellschaft 1Incognito 1Incognito 1Irgendwann wird es gut 2Isabel & Rocco 2Isidor 3Die Jagd 1Ein Jahr voller Wunder 1Oh Jonathan! 1Judiths Liebe 1Zwölf Mal Juli 3Der Junge und die Taube 1Junge mit schwarzem Hahn 1Der Junge, der Ripley folgte 2Justiz 2Himmlische Juwelen 1Kaffee 1Kalmann 2Kalmann und der schlafende Berg 2Kein Kuss für Mutter 1Kein Kuss für Mutter 1Wo die wilden Kerle wohnen 1Kind ohne Namen 1Die Kinderfrau 2Kinderjahre 1Noch mehr schönste Kinderlieder 1Kindes Kind 1Kindeswohl 3Kirschblüten 2Kitchen 2Der kleine Nick 1Knigi 1Das große Knuddeln 2Der Koch 1Der König in Gelb 1Der belgische Konsul 1Der Kontrabaß 2Der Konvoi 1Faule Kredite 1Kremulator 1Rote Kreuze 1Krieg und Frieden 1Die Kriminalromane 1Wenn Kubaki kommt 1In Küstennähe 1Kulinaritäten 1Die Kunst, Schluss zu machen 1Die Kunst, Champagner zu trinken 2Labyrinth 2Laßt die Bären los! 1Ein Leben in Geschichten 1Ein Leben lang 2Leben, schreiben, atmen 1Berauscht vom Leben 4Das späte Leben 1Leben auf dem Land 1Ein gutes Leben ist die beste Antwort 3Das Leben wartet nicht 1Lebensgeister 1Leben und Werk 1Leinsee 1Die Liebe des letzten Tycoon 1Die Libanonzeder 1The Lugubrious Library 1Licht 2Liebe ist die beste Therapie 1In Liebe Dein Karl 3Die Liebe im Ernstfall 2Erste Liebe – letzte Riten 1Liebe 1Lieber Leo 1Liebeswahn 1Lieblingsmenschen 3Liebwies 2Das Lied des Geldes 1Sing mir ein Lied 4Das große Liederbuch 2Liza von Lambeth 1Lösegeld für einen Hund 1Der Löwensucher 1Logbuch eines unbarmherzigen Jahres 2Lust und Laster 2Macno 1Germany 2064 1Magic Hoffmann 2Maigrets Frankreich 2Der Malteser Falke 1Mameleben 1Mara 1Aus dem Leben einer Matratze bester Machart 1Nach Mattias 2Hinter den Mauern der Ozean 1Mauersegler 4Memento Mori 1Ein passender Mieter 1Mini Philosophy 1Minotaurus / Der Auftrag / Midas 1Auch Miststücke können einem leidtun 1Mit Staunen und Zittern 2Der Mittagstisch 4Mit wehenden Fahnen 1Moby-Dick 1Der Mondmann 1Montecristo 5Mord im Regen 1Morgen räum ich auf 1Moshi Moshi 1My Movie Business 1Muldental 2Museum der Erinnerung 1Im Museum 1Mystic River 3Nach dem Applaus 1Uns gehört die Nacht 2In der Nacht 5Letzte Nacht in Twisted River 2Nachtschein 1Ein neues Jahr voller Wunder 1Nicht schon wieder keine Tore 2Der kleine Nick – Feriengeschichten 3Der kleine Nick spielt Fußball 1Der kleine Nick und seine Bande 1Der kleine Nick und die Ferien 1Der kleine Nick und die Mädchen 1Der kleine Nick und die Schule 1Non Stop 1Notizbuch eines Schriftstellers 1Offshore 1Ohne Furcht und Tadel 1Owen Meany 5Palast der Finsternis 1Die Panne 2Papa Schnapp und seine noch-nie-dagewesenen Geschichten 1Papyrus 2Paradise Garden 1Das Parfum 1Partytime 4Brunos Périgord 1Pestalozzis Berg 1Peter Pan 1Keine zehn Pferde 2Picknick auf dem Eis 1Pink Hotel 2Politik und Liebe machen 1Marius Müller-Westernhagen 2Quatemberkinder 1Die drei Räuber 1Rauch und Schall 1Rebell im Cola-Hinterland 1Rechnung über meine Dukaten 3Reflex 1Regen 1Im Reich der Schuhe 1Die Reinheit des Mörders 1Reise nach Tripiti 2Reise an den Rand des Universums 1Reise um die Erde in achtzig Tagen 1Die Reisgöttin 3Der Richter und sein Henker 1Der Richter und sein Henker / Der Verdacht 1Ripley 1Der talentierte Mr. Ripley 1Die Ripley-Romane 1Ripley's Game oder Der amerikanische Freund 2Ripley Under Ground 3Ripley Under Water 2Röslein rot 1Rollenspiele 1Der unsichtbare Roman 1Rosie und die Künstler 1Ein Russischer Roman 3Die Sache mit der Angst 2Die Sache mit dem Dezember 7Der Sänger 1Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben 1Salz und sein Preis 1Das Paar im Kahn 1Hunkeler und der Fall Livius 1Hunkeler und die Augen des Ödipus 1Samson und Nadjeschda 1Das Sandkorn 6Saturday 1Herr Sauermann sucht seine Zähne 1Der große Schlaf 2Schlangen im Garten 2Der bunte Schleier 2Schlimmer geht immer 1Die Schönen und Verdammten 1Schorschi schrumpft 1Der Schrei der Eule 1Schwarze Hunde 1Schwefelhochzeit 1Drei Schwestern 1Scoop 1Scott-Kings moderne Welt 1Der Seewolf 1Am Seil 3Seitensprung 2Sekunden der Gnade 3Selam Berlin 2Die Selbstverbrennung 1Serafin und seine Wundermaschine 1Shutter Island 1Sie und der Wald 3Silbermond und Kupfermünze 1Simenon und Maigret bitten zu Tisch 1Small World 3Sobald wir angekommen sind 1Der ehemalige Sohn 2Becks letzter Sommer 12Sommerfrauen, Winterfrauen 1Song Book 1Der Spiegelkasten 1Die schwarze Spinne 1Spinner 2Die Spionin 1Der Sprung 1Eine Handvoll Staub 2Die Sterne ordnen 1Die Stimme 1Straße der Wunder 2Eine lange Straße lang 1Die Stücke 1Der Stümper 2Sturmhöhe 2Die Suche nach der Gegenwart 1Die Sünde der Frau 1Der Sündenfall – ein Glücksfall? 1SumSum 1Tage in Burma 1Tagebuch einer Reise nach Italien 1Tage- und Notizbücher 1Tahara 2Das andere Tal 1Tea Time 3Tell 3Der Teufel von Mailand 1Tiefe Wasser 1Tod in Hollywood 1Der Tod des Odysseus 1Top Job 1Das Totenschiff 1Das Traumtheater 1Trennt euch! 2Der Trick 6Turmbau 2Schwarzes Unheil 1Unschuldige 1Unter Wasser stirbt man nicht! 1Untreue 2Venedig kann sehr kalt sein 1Der Verdacht 1Verfall und Untergang 1Der japanische Verlobte 2Verlockung 1Das Versprechen 1längst fällige verwilderung 1Villa Metaphora 1Vintage 1Als wir Vögel waren 1Vrenelis Gärtli 1Der süße Wahn 1Die Wahrheit über das Lügen 5Die halbe Wahrheit 1Walden 2Die Waldsteinsonate 1Warum Krieg? 1Was bleibt, wenn wir sterben 2Was bleibt, wenn wir schreiben 1Die Wedernoch 2Eine heitere Wehmut 2Achtung Weihnachten 2Weihnachten mit Loriot 1Weihrauch und Pumpernickel 1Das Weiße im Auge 1Die Welt 1Die Welt auf dem Teller 1Die Welt ist im Kopf 3Wenn alle anderen schlafen 1Wenn ich wiederkomme 1Der letzte Weynfeldt 1Wiederholungstäter 3Wiedersehen mit Brideshead 1Wie man es vermasselt 1Mein Wildgarten 1Wir holen alles nach 3Wolfsblut 1Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse 5Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin 2Ein fast perfektes Wunder 2Zärtlich ist die Nacht 1Zahltag 1Das schreckliche Zebra 1Die Zeit der Zikaden 1War meine Zeit meine Zeit 3Zeiten der Heuchelei 1Der Zementgarten 1Zeraldas Riese 1Das Zittern des Fälschers 1Zurück auf Start 4Zusammenstöße 1Zwei Fremde im Zug 1Zwei von zwei 1Zwischen uns und morgen 1

-

Personen320

-

Rubrik673

-

Allgemein1'818

-

Orte597

-

Genre423

.jpg)

.png/jcr:content/MicrosoftTeams-image%20(8).png)